Der Fuß ist in seiner Form und Funktion für die menschliche Gestalt charakteristisch und zugleich einzigartig und hat für die sportliche Belastungs- und Leistungsfähigkeit in vielen Sportarten eine übergeordnete Bedeutung. Für den Sportler stellt er mitsamt des Unterschenkels eine unterstützende Tragsäule dar, dessen Aufgaben darin bestehen, die Körperlast dynamisch abzufangen, zu beschleunigen und/oder währenddessen komplexe taktile, ästhetische oder technische Bewegungen umzusetzen. Die Füße ermöglichen in Zusammenspiel mit den proximal angrenzenden Gliedmaßen und dem Rumpf die sichere Stand- und Bewegungsfähigkeit für komplexe sportliche Beanspruchungen.

Um die vielfältigen biomechanischen und neuromuskulären Aufgaben des Fußes zu bewältigen, nehmen Sehnen eine Sonderstellung ein. In einer komplexen Interaktion verspannen und stützen sie das Fußskelett, fangen dynamisch große Lasten ab und sind in der Lage enorme Drehmomente zu entwickeln und Bewegungssegmente zu beschleunigen. Die vornehmlich am Unterschenkel lokalisierten Muskeln bedienen den Fuß mit langen Sehnen, dessen pinselförmige Insertionsflächen am Rück-, Mittel-, oder Vorfuß lokalisiert sind. Über komplexe dreidimendionale Verläufe und Hebelarme können enorme Kräfte erzeugt werden. Sehnen und ihre zugehörigen myofasciale Verbindungen und angrenzenden Insertionsgebiete gehören in vielen Sportarten zu den häufigsten Verletzungslokalisationen des Fußes und stellen häufige Beschwerdebilder jeglicher Altersgruppen dar.

Die sehnenbezogenen Beschwerden und Pathologien des Fußes sind grundsätzlich extrem heterogen und entstehen häufig durch Überlastung, Fehlstellungen, Instabilitäten oder degenerative Veränderungen. Ein fundiertes Verständnis der Fußbiomechanik ist entscheidend für Diagnostik und Therapie von Sehnenbeschwerden. Zu den häufigsten betroffenen Sehnen gehören die Achillessehne, die Plantarfaszie, die Peronealsehnenloge, die tiefe Flexorenloge, sowie die Extensoren des Unterschenkels. Eine zeitnahe Abklärung von Beschwerden und Einschränkungen ist entscheidend, um Strukturläsionen oder Rupturen auszuschließen und eine stadiengerechte Therapie zu initiieren.

Folgende Beschwerden und Symptome können hinweisend für Sehnenverletzungen des Fußes sein:

- Anlaufschmerzen, Belastungsschmerzen

- Instabilitäten

- Bewegungseinschränkungen

- Kraft- und Funktionsminderungen

- Sichtbare Formveränderungen, Deformitäten oder Achsfehlstellungen

- Muskelfunktionsstörungen

Zur Klassifikation und Einteilung von Sehnenverletzungen (und -schädigungen) sind je nach Sehnenlokalisation viele Modelle mit unterschiedlichen Kriterien (Bildgebung, zeitliche Dauer, klinische Funktion) beschrieben worden. Grundlegend können überlastungsbedingte Tendinopathien in Bezug auf den zeitlichen Verlauf in akute, chronische und akut auf chronische Manifestationen eingeteilt werden. Bzgl. der Lokalisation werden Verletzungen der knöchernen Insertion (Insertionstendinopathien), des Sehnenverlaufs (z.B. „Mid-Portion“-Tendinopathie der Sehnentaille) und des muskulotendinösen Übergangs unterschieden. Viele der Verletzungen können bei Sportlern einer überlastungsbedingten Kausalität mit oder ohne begleitende Risikofaktoren zugeordnet werden. Weiterhin können, je nach Lokalisation, eine Peritendinitis, Synovialitis, intratendinöse Ossifikationen, akzessorische Fußwurzelknöchelchen oder bei adoleszenten Patienten auch apophysäre Ossifikationsstörungen vorliegen und sollten differentialdiagnostisch bedacht werden. Der Ausschluss einer Teil- oder Komplettruptur der Sehne sollte klinisch stets geprüft und dokumentiert werden.

Ätiopathogenese

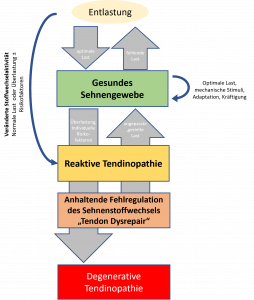

Gekoppelt an einen mechano-biochemischen Signalweg hat eine Über- und/oder Fehlbelastung direkten Einfluss auf die Funktion des Sehnenstoffwechsels, welcher maßgeblich durch die Zellpopulation der Tenozyten und Fibroblasten charakterisiert ist (Cook et al. 2016; Couppe et al. 2015; Freedman et al. 2014)

Abbildung 1: „Continuum Model“ nach Cook et al, modifiziert nach Rudavsky et al. (2014). Journal of Physiotherapy 60; 122-129

An diesem anerkannten Prinzip der „Tendon Cell Response“ knüpfen aktuell viele Überlegungen zur Entstehung, Therapie und Prävention von über- und fehlbelastungsbedingten Tendinopathien an (Cook et al. 2016; Couppe et al. 2015; Hotfiel et al. 2017). Letztlich ist von einer Interaktion veränderter Biomechanik und lokaler Gewebehämostase auszugehen, die mit einer verringerten Tenozytenaktivität, veränderter struktureller Integrität und dem Vorhandensein von mehr oder weniger entzündlichen Stoffwechselstörungen assoziiert ist (Dinhane et al. 2019).

Am Fuß gilt: Grundsätzlich sollte das o.g. Modell nicht pauschal auf alle Sehnen des Fußes übertragen werden. Jede Sehne, bzw. Funktionsgruppe hat eigene biomechanische Besonderheiten und Risikofaktoren. Am Fuß erscheinen insbesondere mechanisch bedingte Pathogenese-Sequenzen relevant: Peronealsehnenpathologien sind z.B. häufig mit lateralen OSG-Instabilitäten assoziiert, Überlastungen der medialen Säule finden sich häufig bei Valgus-Instabilitäten, Insertionstendinopathien sind häufig mit morphologischen Veränderungen der Insertionsregion oder intratendinösen Ossifikationen assoziiert.

Aktuelle Therapiekonzepte

Zunächst gilt es, eine sorgfältige Diagnostik durchzuführen, bei der in üblicher Vorgehensweise mittels Anamnese, klinischer Untersuchung und der gezielten Anwendung bildgebender Verfahren (z.B. Sonographie, MRT) vorgegangen werden sollte. Es gilt die gestörte Funktion klinisch zu erfassen und diese im Rahmen des Therapieprozess – soweit möglich – zu beheben.

Die Sehnen(-gruppen) des Fußes unterscheiden sich biomechanisch und funktionell erheblich. Ein lokalisationsübergreifendes therapeutisches Vorgehen ist nicht zielführend und sollte vermieden werden. Neben allgemeinen Prinzipien müssen lokalisationsspezifische Entitäten und biomechanische Besonderheiten berücksichtigt werden und können in diesem Beitrag nicht vollumfänglich abgedeckt werden. Die zur Verfügung stehenden Therapieverfahren haben das gemeinsame Ziel, eine dem Schweregrad der Schädigung angepasste zeitnahe und sichere Wiedererlangung der Trainings- und Wettkampffähigkeit im Rahmen eines kontinuierlichen Rehabilitationsprozesses zu ermöglichen.

Die Sehnen(-gruppen) des Fußes unterscheiden sich biomechanisch und funktionell erheblich. Ein lokalisationsübergreifendes therapeutisches Vorgehen ist nicht zielführend und sollte vermieden werden. Neben allgemeinen Prinzipien müssen lokalisationsspezifische Entitäten und biomechanische Besonderheiten berücksichtigt werden und können in diesem Beitrag nicht vollumfänglich abgedeckt werden. Die zur Verfügung stehenden Therapieverfahren haben das gemeinsame Ziel, eine dem Schweregrad der Schädigung angepasste zeitnahe und sichere Wiedererlangung der Trainings- und Wettkampffähigkeit im Rahmen eines kontinuierlichen Rehabilitationsprozesses zu ermöglichen.

Adressierung von begleitenden Risikofaktoren. Die Berücksichtigung der in der Anamneseerhebung und klinischen Untersuchung erarbeiteten Risikofaktoren sollte frühzeitig in das Behandlungskonzept integriert werden. Je nach Sehnenlokalisation werden in der Literatur verschiedenste Faktoren (mit unterschiedlich hoher Evidenz) beschrieben, die die Entstehung und Aufrechterhaltung einer Tendinopathie negativ beeinflussen. Ein unmittelbarer kausaler Zusammenhang ist jedoch nicht zwingend gegeben und lässt sich im Einzelfall oftmals nicht endgültig klären.

Trainingstherapie zur gezielten mechanischen Belastung von Sehnenstrukturen: „Exercise-based approach“. Die auf eine Sehnenstruktur einwirkende mechanische Belastung hat elementaren Einfluss, 1. auf die Erhaltung einer gesunden Sehnenfunktion, 2. auf die potentielle Entstehung einer Tendinopathie, und 3. auf die Adaptation und (klinische) Heilung einer bereits vorliegenden Tendinopathie (Cook et al. 2016; Freedman et al. 2014). Aus biomechanischer Sicht kommt der Richtung der Krafteinwirkungen entscheidende Bedeutung zu. Axiale Traktionsbelastungen (Zugbelastung) sind physiologische mechanische Belastungen für kraftübertragende Sehnen und daher ideal um optimale, der Zugrichtung entsprechende Umbau- und Anpassungsprozesse zu induzieren (Couppe et al. 2015). Bein Gelenkinstabilitäten oder Achsfehlstellungen, kann sich ein resultierender Kraftvektor während eines Bewegungszyklus – je nach Bewegungsform und Sehnenlokalisation – stets ändern und von Torsions-, und Kompressionskräften begleitet sein (Abat et al. 2017; Cook and Purdam 2012).

Mythos Exzentrik. Das „exzentrische Training“ hat sich in einer Vielzahl hochqualitativer Studien als therapeutischer Goldstandard in der konservativen Behandlung der Achillessehnentendinopathie etabliert (Alfredson et al. 1998; Fahlstrom et al. 2003; Habets and van Cingel 2015; Larsson et al. 2012). Nicht zuletzt aufgrund der Popularität dieses Therapieverfahrens und der häufigen Verwendung des Begriffes haben sich allerdings auch terminologische Unschärfen eingeschlichen. Von einigen Autoren wird kritisch angemerkt, das andere bedeutsame Schritte der Diagnostik und Therapie von Tendinopathien durch die Popularität und Dominanz des “exzentrischen Trainings” in den letzten Jahren in den Hintergrund gedrängt wurden (Couppe et al. 2015). Grundsätzlich muss angemerkt werden, dass eine Sehne keine exzentrische Arbeit verrichten kann, nicht exzentrisch belastet werden kann und auch nicht zur exzentrischen Kontraktion fähig ist. Die Exzentrik ist eine Form der Muskelarbeit. Unter exzentrischer Muskelarbeit kommt es zu einer aktiven Verlängerung des Muskels unter Einwirkung einer externen Kraft (z.B. Gewichtskraft) und es wird negativ mechanische, bzw. nachgebende Arbeit verrichtet (Freiwald and Greiwing 2016; Herzog 2017; Weineck 2004). Als Belastung können alle Muskelaktionsformen benutzt werden (z.B. exzentrische, konzentrische oder isometrische), da die mechanische Spannung des Sehnengewebes unabhängig von der Arbeitsweise der Muskulatur entwickelt wird, und stattdessen primär von der entwickelten Muskelkraft abhängig ist. Als Therapieziel gilt es durch gezielte mechanische Belastungen gezielt Umbau- und Anpassungsvorgänge in der betroffenen Sehne zu induzieren, die letztlich zu einer Wiedererlangung der Belastungsfähigkeit beitragen.

Für Anpassungen des Sehnengewebes am Fuß ist es herausfordernd, die betroffene Sehne mechanisch optimal zu belasten. Das Konzept des „Tendon Loading“ kann durch knöcherne Hebel und Umlenkpunkte am Fuß per se limitiert sein. Hier gilt es lokalisationsspezifische Übungen gezielt auszuwählen. Die verschiedenen Trainingsformen sind in Abhängigkeit des Stadiums, der Lokalisation, der Belastungsfähigkeit und des Schmerzniveaus zu planen und durchzuführen. Dabei ist besonders auf die technische Ausführung zu achten.

Interventionelle Therapieverfahren. Die peri- oder und intratendinöse Infiltration einer betroffenen Sehnenpartie wird im klinischen Alltag häufig durchgeführt. Ein breites Spektrum an Wirkstoffen und Präparaten kommt hierbei zur Anwendung (z.B. Thrombozytenangereichtertes Plasma (Platelet-Rich Plasma, PRP), Hyaluronsäure, Traumeel®). Die Anwender sollten sich insbesondere unter Berücksichtigung der o.g. Pathophysiologien vergewissern, welches konkrete Behandlungsziel mit einer Infiltration verfolgt und welche Präparate und Techniken (z.B. High-Volume-Injektionen zur mechanischen Gewebexpansion versus gezielte Medikamentenapplikation) sinnvoll erscheinen. Grundsätzlich können o.g. Präparate auf autologer, pflanzlicher oder synthetischer Basis die Gewebehämostase optimieren und zu einer Steigerung der Zellaktivität, Regeneration und struturellem Remodelling der Kollagenstruktur beitragen.

Zu beachten ist, dass je nach zugrundeliegender Pathologie und Sehnenlokalisation eine unterschiedliche wiss. Evidenz und Anwendungsempfehlung besteht, welche je nach Befund individuell geprüft werden sollte. Der Autor verweist auf entsprechende weiterführende Literatur.

Bei Vorliegen von Tendinopathien des Fußes sollte auf die peri- und peritendinöse Injektion von Glucocorticoiden verzichtet werden!

Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT). Bei der ESWT kommen fokussierte Stosswellen und radiale Druckwellen zur Anwendung. Fokussierte Stosswellenimpulse werden elektromagnetisch, elektrohydraulisch oder piezoelektrisch erzeugt und durch ein Ankopplungsmedium in das Gewebe eingeleitet. Die Fokusgröße und Eindringtiefe sind abhängig vom Gerätetyp und der Vorlaufstrecke. Als lokale Effekte gilt das anerkannte Prinzip der Mechanotransduktion: Über einen mechano-biochemischen Signalweg konnten lokale Gewebeveränderungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der sensorischen Aktivität von freien Nervenendigungen, der Aktivierung von Wachstumsfaktoren und der Aktivitätsreduzierung von Metalloproteinasen auf zellulärer Ebene gezeigt werden (Visco et al. 2014; Zwiers et al. 2016).

Orthopädietechnische Versorgung: Eine individuelle und indikationsbezogene Auswahl orthopädischer Hilfsmittel hat in der Versorgung von Tendinopathien des Fußes einen großen Stellenwert. Orthesen, Bandagen, Einlagen oder Schuhzurichtungen können als wertvolle Bausteine in der Adressierung von mechanischen Begleitfaktoren (z.B. biomechanische Fehlstellungen, Instabilitäten), sowie unter Berücksichtigung sehnenbiomechanischer Überlegungen eingesetzt werden. Sie werden als Therapiebaustein in der konservativen und postoperativen Nachversorgung, zur Verletzungsprävention oder aus biomechanischer Sicht zur Optimierung der Sehnenmechanik oder des Bewegungsablaufes, eingesetzt (Baumgartner et al. 2011; Bonanno et al. 2018; Hotfiel T et al. 2016; Stinus et al. 2021). Unter biomechanischen Gesichtspunkten kommt u.a. der Richtung einer einwirkenden Krafteinwirkung eine elementare Bedeutung zu. Dabei scheinen insbesondere Kompressions- und Torsionskräfte für die Pathogenese von Tendinopathien prognostisch ungünstig zu sein. Kompressionskräfte entstehen vornehmlich in Insertionsgebieten unter endgradigen Bewegungsausmaßen angrenzender Gelenke oder bei veränderter Knochenmorphologie wie Knochenvorsprüngen mit räumlichem Konflikt zur Sehne (z.B. präachilläre Haglund-Exostose, intratendinöse Ossifikationen). Die Wirkungen von medizinischen Einlagen werden traditionell dem klassischen „mechanischen Ansatz“ oder dem „neuromuskulären Ansatz“ zugeordnet; aus wissenschaftlicher Perspektive sind beide Ansätze jedoch untrennbar verbunden (Freiwald et al. 2007; Hotfiel T et al. 2016). Durch gezielte Bauelemente (z.B. Cuboidabstützung, mediale Abstützung unter dem Sustentaculum tali, Sprengungsanpassung o.Ä. können sowohl spezifische lokale Pathologien als auch funktionell-biomechanische Zusammenhänge adressiert werden.

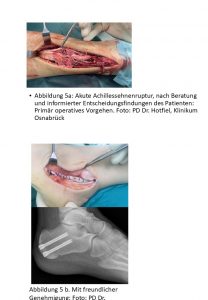

Operative Therapie:

Primär konservativ – primär operativ: Beides kann indiziert sein!

Die Belastungs- und Funktionsfähigkeit des Fußes durch ein operatives Vorgehen zu erhalten oder wiederherzustellen stellt hohe Anforderungen an die Operationstechnik, einschließlich dessen Indikationsstellung und Nachbehandlung. Die chirurgische Versorgung von Sehnenverletzungen des Fußes kann auch vielen Gründen indiziert sein. Nicht nur das Ausmaß einer strukturellen Sehnenverletzung oder einer parthologischen Veränderung einer Sehne (z.B intratendinöse Ossifikation) an sich, sondern auch nicht-kompensierbare mechanische Instabilitäten oder Achsfehlstellungen stellen Indikationen dar, um eine Sehne zu rekonstruieren oder dessen Funktion zu erhalten und einen fortschreitende Sehnenschädigung zu verhindern. Stets gilt es individuell zu entscheiden, welche Eingriffe eine Sehne, bzw. der Fuß benötigt und zu welchem Zeitpunkt Begleiteingriffe (z.B. Osteotomien) auch in Bezug zur Belastungsfähigkeit und Rehabilitationszeit (Karriereplanung) durchgeführt werden sollten.

Literatur:

Abat, F., et al. (2017), ‚Current trends in tendinopathy: consensus of the ESSKA basic science committee. Part I: biology, biomechanics, anatomy and an exercise-based approach‘, J Exp Orthop, 4 (1), 18.

Alfredson, H., et al. (1998), ‚Heavy-load eccentric calf muscle training for the treatment of chronic Achilles tendinosis‘, Am J Sports Med, 26 (3), 360-6.

Baumgartner, R., Möller, M., and Stinus, H. (2011), Orthopädie-Schuhtechnik (C. Maurer Druck und Verlag).

Bonanno, D. R., et al. (2018), ‚Effectiveness of foot orthoses for the prevention of lower limb overuse injuries in naval recruits: a randomised controlled trial‘, Br J Sports Med, 52 (5), 298-302.

Cook, J. L. and Purdam, C. (2012), ‚Is compressive load a factor in the development of tendinopathy?‘, Br J Sports Med, 46 (3), 163-8.

Cook, J. L., et al. (2016), ‚Revisiting the continuum model of tendon pathology: what is its merit in clinical practice and research?‘, Br J Sports Med, 50 (19), 1187-91.

Couppe, C., et al. (2015), ‚Eccentric or Concentric Exercises for the Treatment of Tendinopathies?‘, J Orthop Sports Phys Ther, 45 (11), 853-63.

Dinhane, K. G. I., et al. (2019), ‚Short-term Changes After Corticosteroid Injections Into the Normal Tendons of Rabbits: A Controlled Randomized Study‘, Am J Sports Med, 47 (3), 721-28.

Fahlstrom, M., et al. (2003), ‚Chronic Achilles tendon pain treated with eccentric calf-muscle training‘, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 11 (5), 327-33.

Freedman, B. R., Gordon, J. A., and Soslowsky, L. J. (2014), ‚The Achilles tendon: fundamental properties and mechanisms governing healing‘, Muscles Ligaments Tendons J, 4 (2), 245-55.

Freiwald, J. and Greiwing, A. (2016), Optimales Krafttraining. Sport – Prävention – Rehabilitation (1 edn.; Balingen: Spitta).

Freiwald, J., Jöllenbeck, T., and Baumgart, C. (2007), ‚Obere Sprunggelenkverletzungen, Prävention und Rehabilitation aus der Perspektive der modernen Motorikforschung‘, Medizinisch-orthopädische Technik : MOT ; Organ der ISPO Deutschland, 127 (2007) (1), 17-28.

Habets, B. and van Cingel, R. E. (2015), ‚Eccentric exercise training in chronic mid-portion Achilles tendinopathy: a systematic review on different protocols‘, Scand J Med Sci Sports, 25 (1), 3-15.

Herzog, W. (2017), ‚Skeletal muscle mechanics: questions, problems and possible solutions‘, J Neuroeng Rehabil, 14 (1), 98.

Hotfiel T, et al. (2016), ‚The use of insoles in competitive sports – Indications, effectiveness, sport specific treatment strategies‘, Sports Orthopaedics and Traumatology, 32 (3), 250-57

Hotfiel, T., et al. (2017), ‚Nonoperative Treatment of Tendon Injuries‘, Sports Orthopaedics and Traumatology, 33 (3), 258-69.

Larsson, M. E., Kall, I., and Nilsson-Helander, K. (2012), ‚Treatment of patellar tendinopathy–a systematic review of randomized controlled trials‘, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 20 (8), 1632-46.

Stinus, H., Ernst, J., and Perthel, R. (2021), ‚Individuelle Therapie mit Sporteinlagen‘, Orthopädie Schuhtechnik, C. Maurer Fachmedien

01/2021.

Visco, V., et al. (2014), ‚Experimental studies on the biological effects of extracorporeal shock wave therapy on tendon models. A review of the literature‘, Muscles Ligaments Tendons J, 4 (3), 357-61.

Weineck, J. (2004), Optimales Training (Spitta Verlag).

Zwiers, R., Wiegerinck, J. I., and van Dijk, C. N. (2016), ‚Treatment of midportion Achilles tendinopathy: an evidence-based overview‘, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 24 (7), 2103-11.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

DER AUTOR

PD Dr. Thilo Hotfiel ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedizin. Muskel- und Sehnenverletzungen gehören zu seinen klinischen und wissenschaftlichen Schwerpunktgebieten. Er ist seit 2025 in der Praxis für Orthopädie und Sportorthopädie in Kirchlengern tätig und seit 2016 als Verbandsarzt der Deutschen Triathlon Union (DTU). Zuvor war er als Oberarzt im Osnabrücker Zentrum für Muskuloskelettale Chirurgie im Klinikum Osnabrück mit dem Schwerpunktgebiet Fuß & Sprunggelenk und Sportverletzungen tätig. Seit 2019 ist PD Dr. Hotfiel an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg für das Fach „Experimentelle Orthopädie“ habilitiert.